Как покорялась гора Магнитная

И сам город Магнитогорск, и комбинат обязаны той горе своим рождением (да и названием тоже). Уникальное скопление железных руд на небольшой площади, по первым оценкам специалистов, составляло около полумиллиарда тонн железной руды, высокосортной с содержанием железа в ней до 70%, и главное — неглубоко залегавшей, а местами выходившей на поверхность.

Говорят, что крепость Магнитную оренбургский губернатор И.И. Неплюев основал в 1743 году исключительно с целью охраны горы от самовольных попыток добыть руду. В окрестностях горы Пугачев сражался с царской армией, а сама крепость, между прочим, даже служила базой Пугачевским бунтарям.

Когда, спустя столетие, правительственная комиссия, которую возглавил Д.И. Менделеев, обследовала гору в 1899 году и произвела необходимые расчеты, предполагаемые запасы руд составили 1 млрд пудов, хотя чуть позже более детальные расчеты позволили утроить это значение.

Тот же Дмитрий Иванович неоднократно указывал, что производство чугуна гораздо целесообразнее организовывать с применением каменных углей в качестве основного топлива для металлургического производства

Он говорил, что очень важно построить большие доменные печи, способные выплавлять чугун гораздо дешевле, используя минеральное топливо, доставленное из Западной Сибири, где были открыты залежи каменного угля. Сибирская железная дорога проходила совсем рядом

Для железного дела на Урале это могло стать реальным толчком.

Только вот неискоренимая российская бюрократия не позволила осуществить эту идею. До самой октябрьской революции соединить сибирский уголь и уральскую железную руду так и не удалось.

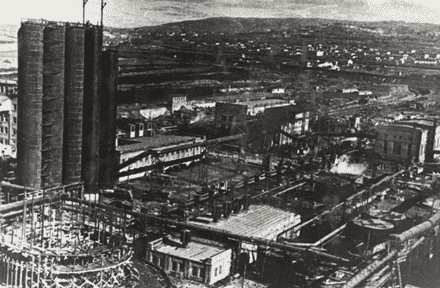

В мае 1925 года в Свердловске приступили к проектированию Магнитогорского завода у горы Магнитной, которому, согласно планам молодого советского правительства, суждено было стать в стране самым крупным металлургическим заводом. Спустя четыре года на территории Челябинской области началось строительство.

Даже тяжелейшие условия, в которых приходилось трудиться первостроителям Магнитки, не помешали уже в августе 1929 приступить к рудным разработкам. Руда с горы Магнитной направлялась на уральские заводы.

К началу 1931 уже возведены доменный, мартеновский и прокатный цехи, чуть позже введен в строй цех огнеупоров, на сушку поставлена 1-я домна, первый ток дала центральная электростанция, а 1 февраля 1931 Магнитка дала первый чугун. Ее рождение состоялось. Уже летом чугун дала домна №2.

Завод развивался стремительно. Прошел всего один год, а уже запущены еще две домны, четыре мартена. На Магнитке выплавляют сталь. А с пуском сортового прокатного стана 500 в 1934 году комбинат стал предприятием с законченным металлургическим циклом.

Мировая история не знала доселе примеров возведения столь грандиозного промышленного объекта в такие сжатые сроки, когда и технические возможности минимальны.

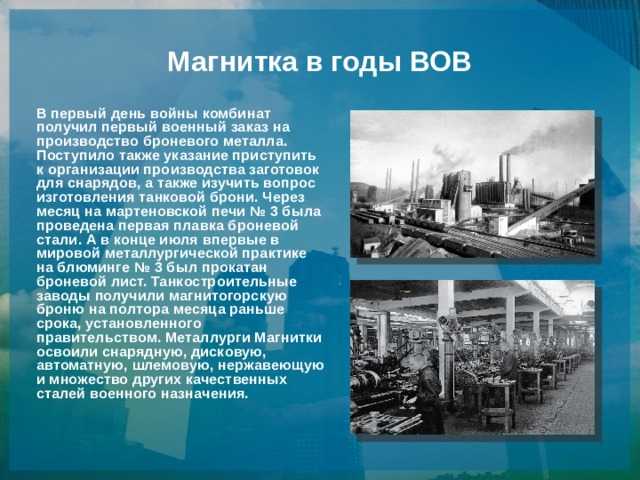

Этому крупнейшему отечественному металлургическому предприятию суждено было стать настоящим броневым щитом в годы Великой отечественной войны. Тому немало способствовала и географическая удаленность от боевых действий.

С первых дней войны ММК жил и работал для фронта, для победы.

Чтобы выполнять сложные военные заказы, потребовалась коренная перестройка производства. Металлургам пришлось приспосабливать печи для выплавки броневой стали. Во всем мире это делалось в малотоннажных мартенах с «кислым подом», так что эту технологию срочно осваивали теперь на ММК. Уже через месяц после начала войны смогли получить первую броневую сталь. Более того, магнитогорцы создали новую технологию ее выплавки в больших мартеновских печах с основным подом, чем в металлургии качественной стали буквально совершили переворот.

Ударными темпами возводился и цех для термической обработки брони, первые бронелисты он принял уже в сентябре 41-го.

Магнитка становилась боевым арсеналом страны, производя еще и снаряды, ручные гранаты, детали к реактивным снарядам и другую оборонную продукцию.

Строились и вступали в строй новые производственные агрегаты:

- мартеновская печь № 19;

- стан «2350» из Запорожья;

- коксовая батарея;

- домны №5 и №6.

Можно смело утверждать, что за эти годы на Магнитке построили и освоили целый завод с законченным металлургическим циклом. Из Магнитогорской стали в годы войны был произведен каждый третий снаряд, броня каждого второго советского танка.

История

Сооружался в рамках государственной индустриальной Урало-Кузнецкой программы (см. Урало-Кузбасс). Разработка идеи связать угольные залежи Кузбасса и рудные месторождения Урала началась в годы Первой мировой войны. В советское время Уральская комиссия при горно-металлургический отдел ВСНХ и Совет по разработке Урало-Кузнецкой проблемы из представителей Общества сибирских инженеров (Томск) разработали предложения, которые получили одобрение Госплана в 1921. Предполагалось строительство 4 металлургических заводов: 3-х на Урале и одного в Сибири. В апреле 1925 руководство страны определило первоочередной задачей строительство металлургического завода у горы Магнитной на Урале.

Решение о начале строительства состоялось в январе 1929. Работы активизировались в мае-июне 1930 в связи с острой необходимостью создания 2-й угольно-металлургической базы в восточных районах. Строительство металлургического завода на Урале шло высокими темпами, в нем участвовали 46 проектных организаций, 158 промышленных предприятий, 108 учебных и научных учреждений. Развернулось социальное соревнование за ускорение темпов и высокое качество выполнения магнитогорских заказов. На предприятиях и в организациях создавались сквозные бригады, контрольные посты, следившие за их выполнением.

Президент России В. В. Путин на ММК (2000 год)

Комбинат представляет собой металлургический комплекс с полным производственным циклом, начиная с подготовки железорудного сырья и заканчивая глубокой переработкой черных металлов. Общая площадь комбината составляет 11834,9 га.

Сырьевая база обеспечивается рудником в городе Бакале, а также (в перспективе) разработкой Приоскольского железорудного месторождения. По сравнению с основными российскими конкурентами («Евраз», «Северсталь», НЛМК, «Мечел»), ММК слабо обеспечен основным сырьём собственного производства: железорудное сырьё покупается в основном в Казахстане (ССГПО), коксующиеся угли — в том числе у группы «Мечел». С целью развития собственной сырьевой базы, в 2006 году за 630 млн рублей была приобретена лицензия на разработку Приоскольского месторождения (Белгородская область). Планы по строительству горно-обогатительного комбината и освоению месторождения (проект общей стоимостью более 3 млрд долларов) были перенесены на неопределенное время в конце 2008 года из-за нехватки финансовых ресурсов в результате падения спроса и цен на сталь.

Показатели деятельности

На февраль 2009 на комбинате были заняты 60 тыс. человек (работники комбината ок.22 тыс. человек, остальные работники дочерних предприятий) (из них 2 тыс. человек к февралю были сокращены).

Производство стали за 2010 год составило 11,4 млн т (за 2009 год — 9,6 млн т), товарной металлопродукции — 10,4 млн т. Общий экспорт за этот период снизился на 17 % до 3,2 млн т, из него 81 % составил горячекатаный прокат.

Выручка компании за 2010 год по МСФО составила $7,72 млрд (за 2009 год — $5,08 млрд), EBITDA — $1,61 млрд ($1,31 млрд), чистая прибыль — $232 млн ($219 млн). Доля экспорта в выручке за 2010 год — 25 %.

Перспективные проекты

Инвестиционная программа Магнитогорского металлургического комбината рассчитана на семь лет начиная с 2007 года и предусматривает инвестиции в объёме более $5 млрд. Среди основных направлений развития:

- строительство новых агрегатов горячего оцинкования и полимерных покрытий;

- строительство конвертера мощностью 2 млн т, новой коксовой батареи;

- строительство нового универсального прокатного стана-2000 холодной прокатки для производства высококачественного автолиста (мощностью около 2 млн т листа в год) и подката для проката с покрытиями (первая очередь введена в эксплуатацию в июле 2011 года, выход на проектную мощность запланирован на 2013 год, ожидаемая стоимость проекта — 46 млрд руб.);

- строительство в Петербурге (в Колпино) завода по производству штампованных деталей мощностью около 300 000 т штампованных деталей в год (ориентировочная стоимость — около $100 млн).

В связи с разразившимся в конце 2008 года финансовым кризисом реализация инвестиционных проектов ОАО ММК была отложена на неопределённый срок. Исключение составили проекты строительства стана-5000 и стана-2000.

Собственники и руководители

Владельцы:

«Магнитогорский металлургический комбинат» входит в структуру Группы ММК, подконтрольной миллиардеру Виктору Рашникову (№15 в списке богатейших бизнесменов РФ от Forbes с состоянием в 7,3 млрд долларов), который владеет 84,26% обыкновенных акций предприятия.

Руководители:

Генеральные директора ММК:

- с 1933 по 1937 год: Завенягин Авраамий Павлович;

- с 1937 по 1939 год: Коробов Павел Иванович;

- с 1940 по 1951 год: Носов Григорий Иванович;

- с 1951 по 1954 год: Борисов Александр Филиппович;

- с 1954 по 1960 год: Воронов Феодосий Дионисьевич;

- с 1960 по 1961 год: Зудин Владимир Михайлович;

- с 1961 по 1968 год: Воронов Феодосий Дионисьевич;

- с 1968 по 1973 год: Филатов Андрей Дмитриевич;

- с 1973 по 1979 год: Галкин Дмитрий Прохорович;

- с 1979 по 1985 год: Радюкевич Леонид Владимирович;

- с 1985 по 1991 год: Ромазан Иван Харитонович;

- с 1991 по 1997 год: Стариков Анатолий Ильич;

- с 1997 по 2005 год: Рашников Виктор Филиппович;

- с 2005 по 2011 год: Сеничев Геннадий Сергеевич;

- с 2011 по 2014 год: Дубровский Борис Александрович;

- с 2014 года по н.в.: Шиляев Павел Владимирович.

Информация подготовлена 17.04.2020 года

История возникновения предприятия

«Магнитогорский металлургический комбинат» неразрывно связан с крупными залежами железной руды возле горы Магнитная. Ее удивительные свойства открыли в далеком XVIII веке, когда и была основана одноименная крепость, призванная сберечь руду от кустарей. Тогда же было выдано разрешение на промышленное освоение месторождения, которое так и осталось лишь бумагой. В последующие годы запасами горы Магнитной интересовались крупнейшие ученые, в том числе и экспедиция под руководством Дмитрия Менделеева, оценившая «потенциал» месторождения в 1 млрд пудов. Позже эта оценка была пересмотрена в сторону десятикратного увеличения запасов, но дело до строительства завода дошло только в 30-хх годах XX века.

В 1925 году стартовали работы по проектированию Магнитогорского завода, который должен был работать на местном железорудном сырье и углях Кузбасса. Согласно расчетам ученых, дополнительные расходы на транспортировку топлива из Сибири компенсировало повышенное содержание железа в руде горы Магнитной. В 1928 году проект был утвержден Гипромезом, после чего стартовали работы по строительству комбината. В рамках подготовки к очередной стройке века в 1929 году была проложена железная дорога от Карталы до подножия горы Магнитной, без чего был бы немыслим оперативный подвоз сырья и транспортировка готовой продукции. Тогда же начали промышленную разработку месторождения, руда которого на первом этапе отправлялась на другие уральские заводы. В строительстве ММК принимали участие вольнонаемные работники, а также иностранные, в основном американские и немецкие специалисты. Как и на всех объектах того времени, при возведении Магнитогорского завода и самого Магнитогорска использовали труд заключенных и спецпереселенцев.

Первая домна Магнитки заработала в феврале 1932 года, когда дала чугун первая домна. В том же году задули вторую доменную печь, а год спустя начали работать еще 2 домны и мартеновский цех. В 1934 году завод перешел на полный цикл производства, запустив сортопрокатный стан 500. Уже через два года гора Магнитная давала каждую пятую тонну руды, добытую в СССР, или 5,5 млн тонн в год.

В 1941 году волею судеб ММК освоил и новый для себя вид проката. В тот год стране понадобились большие объемы броневой стали, и на Магнитке был найден остроумный выход — лист стали катать на блюминге, который изначально для этих целей не предназначался (блюминг обжимает слиток в квадратную заготовку для сортопрокатного передела). Эта технология позволяла продержаться до октября, когда заработал эвакуированный из Мариуполя стан 4500. В годы войны ММК обзавелся еще одной листопрокатной линией (станом 2350 из Запорожья), новой доменной печью, несколькими агломашинами, коксовыми батареями и мартеновскими печами.

В послевоенное время Магнитка продолжила свое развитие. Здесь освоили плавку в двухванном сталеплавильном агрегате, технологию вакуумирования стали, запустили новые доменные печи, мартены, прокатные мощности и довели производство стали до 15 млн тонн в год. При этом в силу отсутствия непрерывной разливки стали объемы выпуска готового проката составляли всего 12 млн тонн. Несколько запоздало на ММК начали строить кислородно-конвертерный цех, который был введен в эксплуатацию только в 1990 году. Спустя два года «Магнитогорский металлургический комбинат» реорганизован в акционерное общество.

В конце XX и начале XXI века на ММК проводились работы по переходу от старой советской металлургии к новым технологиям производства. Это потребовало замены морально устаревших и физически изношенных агрегатов современными технологическими линиями. Вследствие поступательного развития Магнитка сохранила свое значение в российской металлургии, оставаясь одним из лидеров по производству стали в РФ и мире. На базе комбината была построена настоящая металлургическая «империя» со своими горнодобывающими и перерабатывающими предприятиями. Группа ММК обзавелась рудниками, метизными, сервисными предприятиями и даже собственным сталеплавильным активом в Турции. Сейчас комбинат продолжает реорганизацию, вкладывая значительные средства в инвестиционные проекты.